冠脉介入术后再狭窄防治.ppt

冠脉介入术后再狭窄防治.ppt

《冠脉介入术后再狭窄防治.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《冠脉介入术后再狭窄防治.ppt(39页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

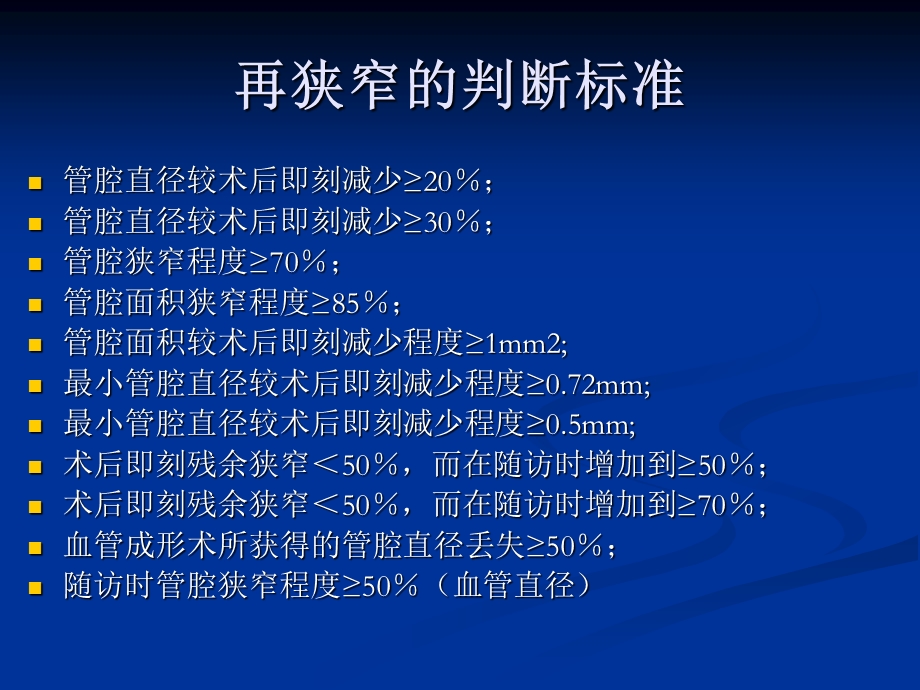

1、冠脉介入术后再狭窄防治,介入治疗再狭窄机制,再狭窄仍然是尚未解决的临床问题 支架的广泛应用,再狭窄率也由单纯球囊扩张的30-50降至20-30 药物涂层支架的临床应用使再狭窄率有了更明显的降低 10,再狭窄的判断标准,管腔直径较术后即刻减少20;管腔直径较术后即刻减少30;管腔狭窄程度70;管腔面积狭窄程度85;管腔面积较术后即刻减少程度1mm2;最小管腔直径较术后即刻减少程度0.72mm;最小管腔直径较术后即刻减少程度0.5mm;术后即刻残余狭窄50,而在随访时增加到50;术后即刻残余狭窄50,而在随访时增加到70;血管成形术所获得的管腔直径丢失50;随访时管腔狭窄程度50(血管直径),再狭

2、窄的判断标准,冠状动脉造影的再狭窄诊断标准人们广泛接受的还是靶病变狭窄程度在随访时超过管腔直径的50。,再狭窄病理发展过程,五个阶段:血栓形成期:血栓形成期发生于血管成形术后的1-12小时之内炎症期:炎症期发生在PTCA术后即刻,约可持续7天左右 血管平滑肌细胞增殖期 血管成形术后24-72小时血管平滑肌细胞即开始增殖,7-14天达高峰,约可持续1-2个月,再狭窄病理发展过程,基质大量形成期:在介入性治疗后1-2周,即开始有基质的形成,在3个月后达高峰,约可持续1年以上 血管再塑期:血管的“再塑”。主要指血管壁细胞,尤其是中层VSMC的内膜下迁移、增生、肥大、细胞外基质聚积和纤维化、细胞的重排

3、,壁腔比例和几何形状的改变,支架内再狭窄的发生机制,与单纯球囊扩张不完全相同.新生内膜的过度增殖,是支架术后再狭窄的主要原因.血栓形成:支架置入后血栓形成的机率及严重程度与支架内再狭窄紧密相关.其他因素,如炎症、金属支架造成的动脉损伤及内膜过度增殖,介入医生必须:对患者临床评估对血管病变作分析合理选择器材最佳手术方式方法正确的术后处理,患者临床评估,患者相关因素:性别、年龄、民族、生活习性、病程、原发病、心功能、治疗模式、经济状况、并发症 主要相关因素:性别、生活习性(吸烟)、病程(慢性、急性)并发症:糖尿病、高血压病、高脂血症,血管病变性质及程度分析,血管直径:Serruys等对3072个患

4、者3736个病变球囊扩张术后的冠状动脉造影随访研究证实血管直径、术后即刻的最小管腔直径(MLD)与术后再狭窄明显相关。,血管病变性质及程度分析,血管直径:STRESS和BENESTENT 研究血管直径在3.0mm以上者球囊扩张术后的再狭窄率明显低于小于3.0mm的血管;单纯支架治疗组中血管直径在2.6-3.4mm者再狭窄率低。血管直径小于2.6mm时任何介入治疗器械的再狭窄率都非常高。,血管病变性质及程度分析,病变部位:左前降支(LAD)为高再狭窄率的冠状动脉分支,当病变位于LAD,血管直径又较小时,随访期间的再狭窄率更高,即LAD为在狭窄的独立预测因素。大隐静脉桥的再狭窄率(50-70)明显

5、高于自身冠状动脉,尤其是近端吻合口及体部。,血管病变性质及程度分析,病变部位:冠状动脉开口处病变、血管分叉处病变不仅即刻效果相对较差,其远期疗效也差,即再狭窄率较高。,血管病变性质及程度分析,介入前的血管狭窄程度MLD越小,术后的再狭窄率越高Hirshfeld等的研究显示,狭窄程度75时,再狭窄率为25狭窄程度82时,再狭窄率为50左右。,血管病变性质及程度分析,慢性完全闭塞病变:与血管开口处病变相似 即刻成功率低(50-75%),再狭窄率高(50%左右),再闭塞率高 患者的症状常常不能准确的反映冠状动脉的再狭窄情况,,血管病变性质及程度分析,病变长度:大规模、前瞻性临床研究证实病变的长度与术

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 介入 术后 狭窄 防治

课桌文档所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

课桌文档所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

链接地址:https://www.desk33.com/p-894439.html